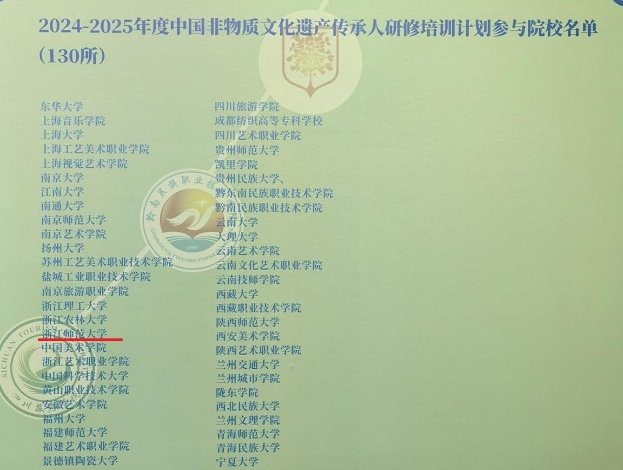

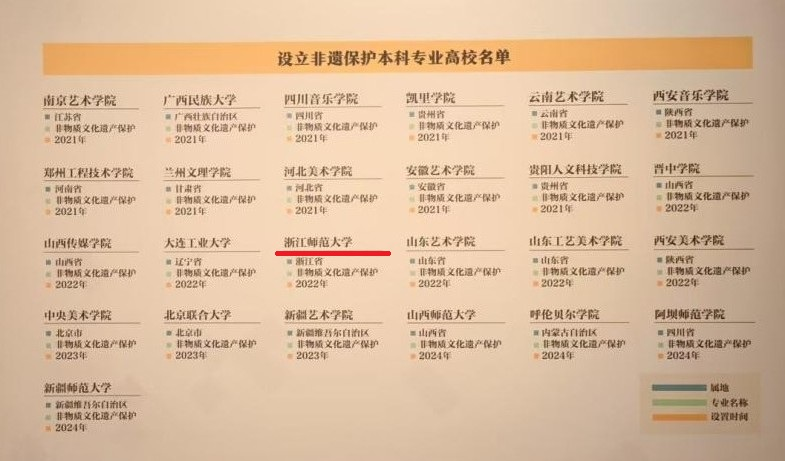

6月13日,全国第20个“文化和自然遗产日”前夕,由文化和旅游部非物质文化遗产司、教育部高等教育司、教育部职业教育与成人教育司共同主办的“非遗正青春——中国非物质文化遗产传承人研修培训计划十年成果展”在北京的中国非物质文化遗产馆盛大开幕。浙江师范大学作为“中国非物质文化遗产传承人研修培训计划”的重要实施高校,共选送 13 件(套)优秀学员作品以及研培学术成果参展,同时受邀出席开幕式。

浙江师范大学2015年成为中国非物质文化遗产传承人研培计划的首批18所院校之一,截至2025年6月,学校已经承担20期中国非遗传人研培班,围绕非遗保护、非遗助力共同富裕、非遗工坊带头人培训等专题,累计培训了全国各地传承人930余人,其中多个培训班先后多次被文旅部评为研修培训优秀案例。

在实施研培计划的十年期间,浙江师范大学以“基础课程、拓展课程、实践课程” 的三维课程体系为根基,创新采用“学科跨界+校地联动+代际融合”的教学模式,形成了以系统性、跨界性和实践性为特色的非遗研培体系。课程体系不仅推动非遗传统技艺与现代设计、市场需求接轨,更通过校地合作、项目实践等方式,助力学员以非遗赋能乡村经济,探索出非遗助力乡村振兴的 “浙师方案”。

据悉,本次成果展从6月14日持续到8月底,展览通过实物展陈、现场展演、多媒体互动等方式,分为传统工艺、表演艺术、乡村振兴和学术成果四个主题展区,集中展示研培计划十年来产生的学员优秀作品、院校学术成果以及“产学研”创新项目。

传统工艺展区

在传统工艺展区,浙江师范大学选送的6 件作品惊艳亮相,展品各具独特风格,从不同维度诠释传统工艺的当代生命力,尽显我校优秀研培学员的匠心独运。

1、作品名称:《中华龙》核雕、《金玉满堂》核雕

工艺:金华核雕

作者:包加惠(2024年“非遗工坊带头人研培班”学员)

包加惠的金华核雕作品《中华龙》与《金玉满堂》,以精微刀法在方寸果核间雕刻出龙腾云海、鱼戏莲叶的生动图景,将传统祥瑞意象与现代审美结合。

2、作品名称:《竹畔虫语》

工艺:牛角雕

作者:柴春福(2016年“浙江木雕技艺班”学员)

柴春福的牛角雕作品《竹畔虫语》以细腻的纹理与逼真的造型,再现林间虫鸣竹曳的静谧之美,展现牛角雕技艺化腐朽为神奇的独特魅力。

3、作品名称:《三多》

工艺:青田石雕

作者:张光(2017年“浙江石雕技艺班”学员)

石榴,寓意多子多福,家族兴旺;黄桃饱满象征长寿多福;蓝花钉则添雅致静好,佛手瓜指尖舒卷合拢,寓意祝福与慈悲并蓄。三件作品相辅相成,对传统吉祥文化进行了现代诠释,展示了作者高超的青田石雕技艺。

4、作品名称:《晴岚松涛》

工艺:永康打金打银工艺

作者:陈明江(2024年“非遗工坊带头人研培班”学员)

银壶以高纯度银料为胎,取传统錾刻技艺与现代美学相融之妙,壶身线条流畅如云卷云舒,器型饱满似天地**,于山石松涛的纹饰之间折射出东方文人器物特有的隽永气质。

5、作品名称:《蛇舞》

工艺:剪瓷雕

作者:陈媚媚(2023年传统营造技艺“传二代”研培班学员)

该作品的创作灵感来源于民间英歌舞,其气势磅礴、刚劲雄浑,是中华人民守义诚信精神风貌的生动写照。作品将闽南民居营造技艺中的剪瓷雕进行了创意设计,成功地创制出地方文化浓郁的装饰工艺品。

乡村振兴成果展区

在乡村振兴成果展区中,浙江师范大学展位聚焦非遗助力乡村振兴主题,以跨界融合与实践创新为核心,集中展示7套优秀学员的非遗工坊成果。该系列作品通过跨界联创的融合与设计,展现非遗在乡村振兴中的多元应用场景。

1、作品名称:《灵韵缠枝》

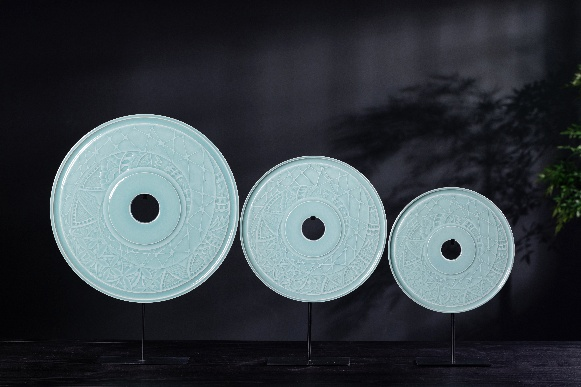

工艺:龙泉青瓷烧制技艺

作者:金鑫(2015年“浙江瓷器烧制技艺班”学员)

金鑫的龙泉青瓷作品《灵韵缠枝》,将传统缠枝纹样与现代极简器型结合,釉色温润如青玉,线条灵动似流云。

2、作品名称:《匠心手造》系列文创礼盒

工艺:婺州扎染、婺州窑、婺州茶

作者:温国香(2024年“非遗工坊带头人” 研培班学员)

该文创礼盒融合了具有婺州地域特色的扎染、瓷器和茶三大非遗元素,开发了兼具文化底蕴与实用价值的伴手礼,探索非遗助力乡村文旅的创新路径。

3、作品名称:《慕声·螺钿发带》《雁回时·螺钿首饰盒》

工艺:温州螺钿

作者:陈灿渊 叶晶晶(2024年“非遗工坊带头人”研培班学员)

曹欣炜 叶晶晶

这两件作品是“温州贝雕”省级非遗工坊最新研发的文创产品,以当红影视剧为创意灵感,与影视IP联名合作推广非遗,彰显了非遗从传统到“国潮”的华丽蜕变。

4、作品名称:《土家族吊脚楼模型》

工艺:土家族吊脚楼传统营造技艺

作者:贺茂宣、黄俊(2023年传统营造技艺“传二代”研培班学员)

该模型是典型的土家吊脚楼撮簊口型,一正两厢房,整体结构榫卯,转角复杂冲天炮,美观大方翅角挑,展现了精湛的传统民居营造技艺。

5、作品名称:《方圆之韵》茶具套组

工艺:陶瓷烧制技艺

作者:曾焕念(2018年“浙江陶瓷烧制技艺班”学员)

该茶具作品以温州泰顺交洋土楼为设计灵感,大胆创新,将传统制陶技艺与独特的建筑美学精妙融合。

6、作品名称:婺窑瓷印《铭记一辈子》

工艺:婺州窑烧制技艺

作者:顾童(2015年“浙江瓷器烧制技艺班”学员)

该作品将篆刻与婺州窑陶瓷烧造技艺两项非遗技艺进行融合与创新,制成姓名陶瓷印,将印花复刻至婺州窑主人杯上,取“名记一杯子”谐音“婺窑瓷印——铭记一辈子”。

十年深耕,守艺育人。

浙江师范大学此次在中国非遗馆的精彩亮相,不仅是对我们非遗研培综合成果的集中展示,更是对“让非遗走进现代生活”理念的生动诠释。

浙江师范大学中国非遗传承人研培计划将继续以“扶志”“扶技”并重的理念深耕乡村沃土,传承工匠精神,培育非遗新生力量,为传统文化的创造性转化与创新性发展提供了高校样本。

编辑:陈可欣